清晨推開窗,要是能曬到暖融融的太陽,整個人都會跟著舒展——這股讓人精神煥發的勁兒,中醫裡就叫“陽氣”。它像身體裡的“小太陽”,管著我們的精力、體溫和抵抗力:陽氣足的人,冬天手腳不涼,爬幾層樓梯不喘氣,連感冒都少找上門;可一旦陽氣悄悄衰弱,麻煩就來了——早上醒了還想賴床,穿再多衣服手腳還是冰的,吃點涼的就拉肚子,連臉色都透著暗沉。很多人不知道,陽氣的“衰弱”從不是突然發生的,而是藏在一天、一年,甚至一輩子的時間裡,更藏在那些被我們忽略的小習慣裡。

陽氣衰弱的信號:身體的“求救”時刻

陽氣衰弱的信號:身體的“求救”時刻

陽氣,如同陽光,是人體健康的重要保障。當陽氣旺盛時,我們感到精力充沛、神采奕奕;而當陽氣衰弱時,身體會發出一系列的“求救信號”。

(一)清晨的疲憊:陽氣不足的“晨間警報”

(一)清晨的疲憊:陽氣不足的“晨間警報”

清晨,本應是陽氣生髮的時刻,但如果起床後仍然感到疲憊不堪,仿佛一夜未眠,這可能是陽氣不足的信號。陽氣在夜間本應休養生息,清晨重新啟動,但如果陽氣不足,就無法提供足夠的能量來喚醒身體,導致清晨的疲憊感。

(二)手腳冰涼:陽氣無法“溫暖”身體

陽氣的一個重要功能是溫暖身體。如果手腳經常冰涼,即使在溫暖的環境中也難以回暖,這說明陽氣無法有效地到達四肢末梢,可能是陽氣不足的表現。陽氣不足時,身體的血液迴圈也會受到影響,導致四肢末梢供血不足,從而感到冰涼。

(三)精神萎靡:陽氣不足的“情緒低谷”

(三)精神萎靡:陽氣不足的“情緒低谷”

陽氣不僅溫暖身體,還支撐著我們的精神狀態。如果經常感到精神萎靡、無精打采,甚至有抑鬱情緒,這可能是陽氣不足導致的。陽氣不足時,身體的代謝功能下降,大腦無法獲得足夠的能量,從而影響情緒和精神狀態。

(四)容易感冒:陽氣無法“抵禦”外邪

陽氣在中醫理論中還被視為抵禦外邪的“衛士”。如果陽氣不足,身體的防禦能力就會下降,容易受到外邪的侵襲,如感冒、流感等。經常感冒,尤其是反復感冒,可能是陽氣不足的信號。

補陽氣不用“吃補品”:找對“時間”+選對“運動”,比吃藥更管用

補陽氣不用“吃補品”:找對“時間”+選對“運動”,比吃藥更管用

很多人覺得“補陽氣要吃人參、鹿茸”,其實不用這麼麻煩。陽氣就像身體裡的“小太陽”,只要在對的時間,做對的運動,就能讓它慢慢“升起來”,還不用花一分錢。

第一招:抓准“補陽黃金時間”,讓運動事半功倍

不同時間運動,補陽氣的效果天差地別。記住這三個“黃金時段”,比盲目運動強10倍:

1. 清晨6-7點:跟著太陽“喚醒”陽氣

1. 清晨6-7點:跟著太陽“喚醒”陽氣

這時候太陽剛升起,陽氣開始“生髮”,適合做“輕運動”——比如在社區裡散步、打太極,或者在家做“八段錦”裡的“兩手托天理三焦”:雙腳分開與肩同寬,雙手慢慢舉過頭頂,掌心向上,好像托著一個球,停留3秒後慢慢放下,重複10次。

別覺得這動作簡單,做的時候能感覺到身體慢慢“熱起來”,就像陽氣被“喚醒”了一樣。早上沒時間的話,哪怕起床後伸個懶腰、踮踮腳尖,也能幫陽氣“啟動”。

2. 上午9-11點:借“陽氣最盛”時“養陽”

上午9-11點,太陽最暖,陽氣也最旺盛,適合做“中等強度運動”——比如去公園快走、跳廣場舞,或者打羽毛球。這時候運動,身體能更好地吸收“陽氣”,還不容易受傷。

比如很多退休的阿姨,喜歡上午在廣場跳廣場舞,跟著音樂扭動身體,不僅心情好,跳完後手腳也暖和,這就是借“天時”補陽氣的好辦法。注意別運動太久,40分鐘左右就夠,出點微汗就行,別大汗淋漓(大汗會消耗陽氣)。

3. 傍晚5-6點:“溫和運動”幫陽氣“收斂”

傍晚太陽快落山,陽氣該“收斂”了,適合做“溫和運動”——比如和家人去河邊散步,或者在家做“瑜伽拜日式”(簡化版):雙手合十舉過頭頂,身體慢慢向前彎,手碰到腳尖(夠不到也沒關係),再慢慢起身,重複5次。

這時候別做劇烈運動(比如快跑、跳繩),不然會讓陽氣“散掉”,晚上反而睡不好。運動後記得喝杯溫水,別喝冰水,不然會傷了剛補起來的陽氣。

第二招:避開“傷陽運動誤區”,別讓努力白費

很多人運動後,陽氣沒補到,反而更虛,就是因為踩了這些“坑”:

誤區1:運動後馬上吹空調、喝冰水

運動完渾身是汗,毛孔張開,這時候吹空調、喝冰水,寒氣會直接鑽進身體,把剛生出來的陽氣“澆滅”。正確的做法是:先找個陰涼處歇10分鐘,擦乾淨汗,再喝溫溫水,等身體涼下來再開空調(溫度別低於26℃)。

誤區2:冬天在室內“猛運動”,不出門

冬天雖然冷,但也需要“曬太陽補陽”。總在室內運動,見不到太陽,陽氣沒法“吸收”;可也別在大風、大雪天出門運動,冷風會傷陽氣。可以選晴天的上午,穿暖和點(戴帽子、圍巾),在社區裡快走20分鐘,曬曬太陽,比在室內運動補陽效果好。

誤區3:老年人“久坐不動”,覺得“不動就不會耗陽”

很多老人覺得“年紀大了,不動才好”,其實久坐會讓陽氣“堵在身體裡”,越坐越虛。哪怕每天在屋裡走10分鐘,或者坐在椅子上伸伸胳膊、踢踢腿,也能讓陽氣“流通”起來。

第三招:搭配“小習慣”,讓陽氣“留得更久”

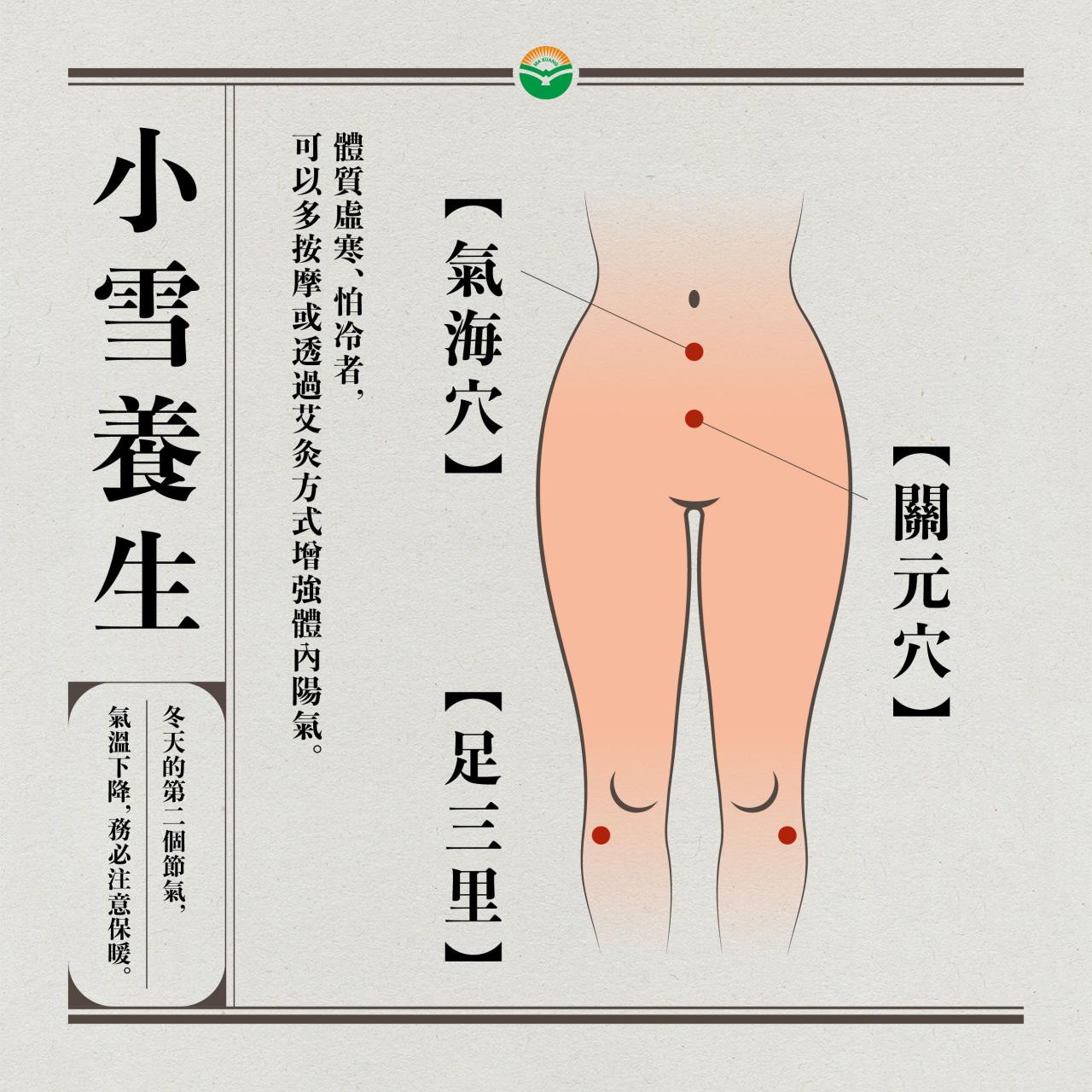

運動補陽的同時,再加上這些小習慣,陽氣會更足:

曬太陽時“露一露”:上午曬太陽時,別把自己裹得太嚴,露出手腕、腳踝,讓陽光照到皮膚上,能更好地“吸收”陽氣(注意別曬臉,避免曬傷)。

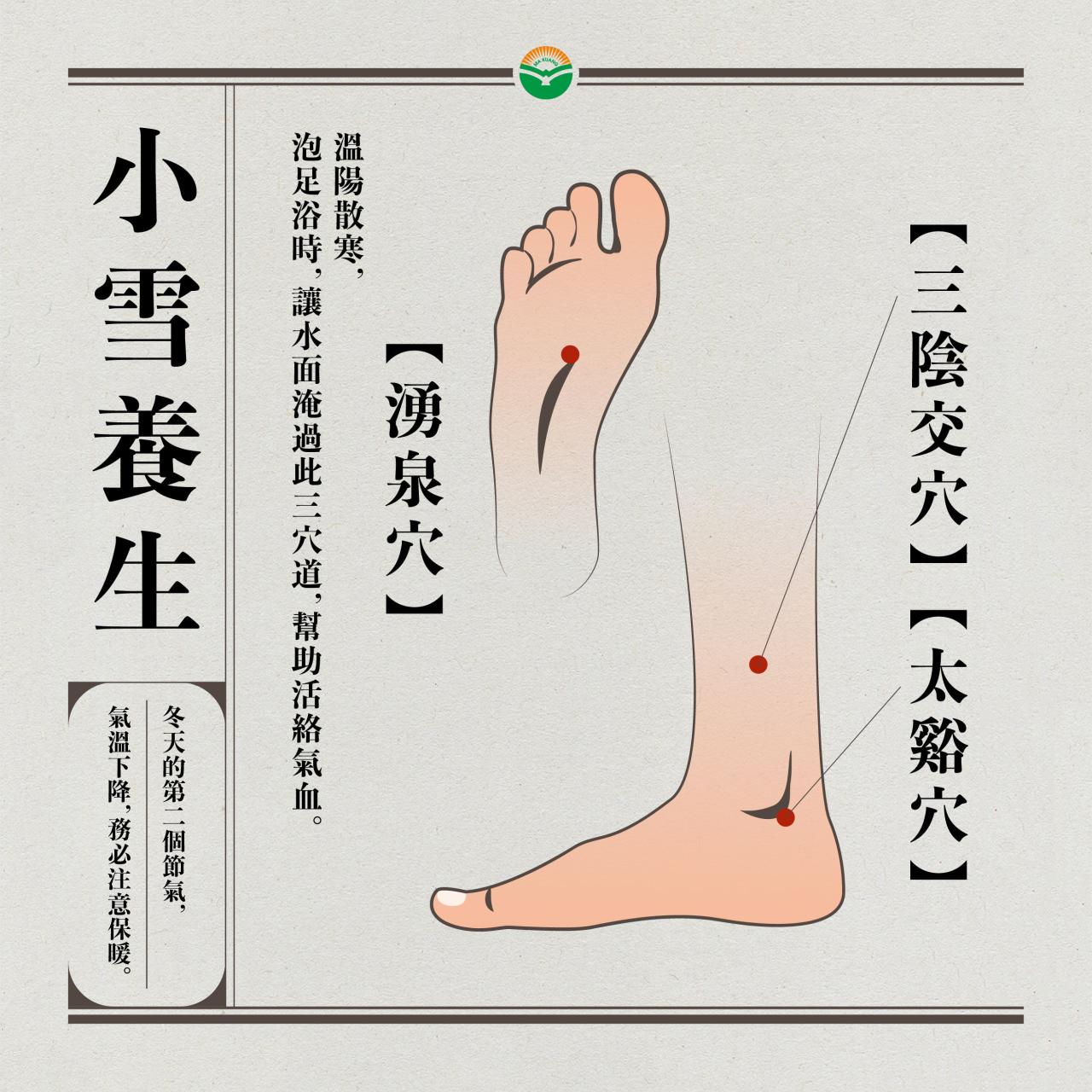

運動後“泡泡腳”:晚上睡覺前,用40℃左右的溫水泡腳15分鐘,水裡可以加幾片生薑(生薑能溫陽),泡到腳發紅、身上微微熱,就能幫陽氣“溫養”身體,還能睡個好覺。

別“過度勞累”:運動要“適度”,別追求“累到爽”,不然會消耗陽氣。比如年輕人週末別一下子跑10公里,中年人別跳2小時廣場舞,根據自己的體力來,舒服就好。

最後想說:補陽氣不是“一蹴而就”,而是“細水長流”

陽氣就像身體裡的“小太陽”,不是靠某一天的運動就能補滿的,而是需要每天“呵護”——早上早起10分鐘運動,上午曬曬太陽,晚上泡泡腳,這些小事看似不起眼,堅持下來,陽氣就會慢慢“攢”起來。

比如有人之前冬天總手腳冰涼,堅持每天早上散步、上午曬太陽,半年後不僅手腳暖和了,連感冒都少了;還有人之前熬夜後沒精神,改成晚上10點睡覺,早上做簡單的拉伸,慢慢也找回了精力。

其實補陽氣不用“大費周章”,只要順著時間的規律,跟著身體的感覺,選對運動、做好小事,就能讓身體裡的“小太陽”一直暖暖的——畢竟,陽氣足了,人才有精神,才會健康,才會更有活力地過好每一天。

文章轉自網路,如有侵權,請聯繫我們刪除:健康頭條 » 別讓陽氣悄悄“溜走”:身體這些信號藏著衰弱預警,用對時間+選對運動,把陽氣補回來

從“70歲腎齡”到活力重啟:一位35歲臺灣職場人的身體調養手記

從“70歲腎齡”到活力重啟:一位35歲臺灣職場人的身體調養手記 吃飽就想跑廁所?別慌!這不是“瘦信號”,背後原因和應對方法都在這

吃飽就想跑廁所?別慌!這不是“瘦信號”,背後原因和應對方法都在這 年輕人解壓按什麼穴位、吃什麼食物,給緊繃的生活松松弦

年輕人解壓按什麼穴位、吃什麼食物,給緊繃的生活松松弦 臺灣人的抗流感食譜:餐桌上的免疫力保衛戰,輕鬆抵禦流感侵襲

臺灣人的抗流感食譜:餐桌上的免疫力保衛戰,輕鬆抵禦流感侵襲 陰虛陽亢:身體裡的“水火失衡”,藏著哪些不為人知的信號?

陰虛陽亢:身體裡的“水火失衡”,藏著哪些不為人知的信號? 60歲臺灣醫生的凍齡秘密:血管年輕,大肚腩消失

60歲臺灣醫生的凍齡秘密:血管年輕,大肚腩消失