“服務員,再加一雙公筷!”週末的火鍋店裡,小陳一邊涮著毛肚,一邊不忘提醒。自從上周體檢報告上出現”幽門螺桿菌陽性”的字樣,他現在外出吃飯格外謹慎。”聽說這菌會傳染,還可能導致胃癌,以後火鍋都不敢隨便吃了。”小陳的擔憂並非個例。隨著幽門螺桿菌的知名度越來越高,很多人都開始恐慌:吃火鍋真的容易感染嗎?感染後一定會得胃癌嗎?今天,我們就來詳細聊聊這個藏在胃裡的”隱形殺手”。

吃火鍋容易感染幽門螺桿菌嗎?

首先,我們要明確一點,幽門螺桿菌是一種常見的胃部細菌,它主要通過唾液、食物等途徑傳播。在火鍋的用餐環境中,確實存在一些可能增加感染風險的因素。比如,如果一起吃火鍋的人中有幽門螺桿菌感染者,他們的唾液可能會通過筷子、湯底等途徑污染食物,進而導致其他人的感染。此外,如果食材沒有充分煮熟,尤其是肉類和海鮮,也可能成為幽門螺桿菌的“藏身之所”,增加感染的風險。

不過,這並不意味著吃火鍋就一定會感染幽門螺桿菌。實際上,只要我們採取一些簡單的預防措施,就能大大降低感染的風險。比如,使用公筷、公勺,避免個人筷子直接接觸鍋底和公共食材;確保食物煮熟煮透,尤其是肉類和海鮮,因為高溫可以殺死幽門螺桿菌;此外,注意個人衛生,在吃火鍋前後洗手,也能有效減少病菌的傳播。

不過,這並不意味著吃火鍋就一定會感染幽門螺桿菌。實際上,只要我們採取一些簡單的預防措施,就能大大降低感染的風險。比如,使用公筷、公勺,避免個人筷子直接接觸鍋底和公共食材;確保食物煮熟煮透,尤其是肉類和海鮮,因為高溫可以殺死幽門螺桿菌;此外,注意個人衛生,在吃火鍋前後洗手,也能有效減少病菌的傳播。

– 使用公筷公勺:這是最有效的預防措施。夾菜時用公筷,舀湯時用公勺,避免個人筷子直接接觸公共食物。

– 食材徹底煮熟:儘量將食材涮煮時間長一些,確保完全熟透再吃。特別是肉類、海鮮等高蛋白食物,一定要徹底加熱。

– 選擇乾淨衛生的火鍋店:儘量選擇正規、衛生條件好的火鍋店,避免去沒有資質的小攤販。

– 個人餐具單獨使用:自己的碗筷、杯子不要給別人用,也不要用別人的

感染了幽門螺桿菌,離胃癌還有多遠?

這是很多人最關心也最害怕的問題。答案是:感染了幽門螺桿菌不一定會得胃癌,但它確實是導致胃癌的重要危險因素之一。

1. 幽門螺桿菌與胃癌的關係

幽門螺桿菌是世界衛生組織認定的I類致癌原,也就是說,它是一種確定會導致人類癌症的物質。

– 損傷胃黏膜:幽門螺桿菌會產生一些毒素和酶,破壞胃黏膜的屏障功能。這會導致胃黏膜出現炎症,也就是我們常說的慢性胃炎。

– 引發癌前病變:如果炎症長期得不到控制,胃黏膜會逐漸發生萎縮、腸化生和不典型增生。這些都是癌前病變,意味著發生胃癌的風險已經顯著增加。

– 促進癌症發生:在上述病變的基礎上,細胞可能會發生基因突變,最終發展為胃癌。

2. 並非所有感染者都會得胃癌

雖然幽門螺桿菌與胃癌密切相關,但並不是所有感染者都會發展成胃癌。事實上,大多數感染者(約70%-80%)終生都不會出現明顯症狀,也不會發展成胃癌。

是否會得胃癌,取決於多種因素的共同作用:

– 細菌毒力:不同菌株的幽門螺桿菌,致癌能力也不同。一些毒力較強的菌株,比如攜帶CagA基因的菌株,更容易導致嚴重的胃黏膜損傷和癌變。

– 個體差異:每個人的遺傳背景、免疫功能都不同。有些人的免疫系統能夠更好地控制細菌,減少損傷。

– 生活習慣:不良的生活習慣會顯著增加胃癌的風險。比如長期吸煙、飲酒、高鹽飲食、愛吃醃制和熏烤食品等。這些習慣會進一步加重胃黏膜的損傷,促進癌症的發生。

– 治療情況:如果能夠及時發現並根除幽門螺桿菌,就可以大大降低患胃癌的風險。特別是在癌前病變發生之前進行治療,效果會更好。

簡單來說,幽門螺桿菌就像是胃癌的”種子”,但它需要合適的”土壤”(比如不良的生活習慣、遺傳因素等)才能生根發芽。只要我們及時清除這個”種子”,或者改善”土壤”環境,就可以有效預防胃癌的發生。

如果不幸感染了幽門螺桿菌,也不必過於恐慌。及時進行診斷和治療是非常重要的。目前,常用的治療方案是四聯療法,即一種質子泵抑制劑、兩種抗生素和一種鉍劑聯合使用,療程一般為10-14天。通過根除幽門螺桿菌,可以在一定程度上降低胃癌發生的風險。特別是對於那些有胃癌家族史、長期不良生活習慣等高危因素的人群,更應該重視幽門螺桿菌的感染和治療。

吃火鍋與幽門螺桿菌感染之間確實存在一定的聯繫,但這並不意味著我們不能享受火鍋帶來的美味和歡樂。只要我們在用餐時注意衛生,採取一些預防措施,就能有效降低感染的風險。同時,對於幽門螺桿菌感染,我們也不必過於恐懼。通過及時的診斷和治療,大多數感染者都可以恢復正常。讓我們在享受美食的同時,也能守護好自己的健康,愉快地度過每一個火鍋之夜。

文章轉自網路,如有侵權,請聯繫我們刪除:健康頭條 » 火鍋還能放心吃嗎?聊聊幽門螺桿菌那些事兒

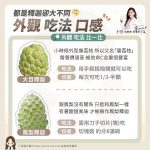

吃火鍋會“喂出”胃癌嗎?搞懂這3點不慌吃,附飲食+鍛煉護胃攻略

吃火鍋會“喂出”胃癌嗎?搞懂這3點不慌吃,附飲食+鍛煉護胃攻略 烤香腸易致癌,營養師分享2個破解妙招

烤香腸易致癌,營養師分享2個破解妙招

維C:我們身邊的“健康小能手”,誰都能吃嗎?

維C:我們身邊的“健康小能手”,誰都能吃嗎? 減肥狂吃青菜還不瘦?原來這些“高卡青菜”在拖後腿!教你吃對青菜瘦更快

減肥狂吃青菜還不瘦?原來這些“高卡青菜”在拖後腿!教你吃對青菜瘦更快 喝豆漿別瞎喝!搞懂空腹能不能喝、哪些人要忌口,再學養胃豆漿做法

喝豆漿別瞎喝!搞懂空腹能不能喝、哪些人要忌口,再學養胃豆漿做法