“我這陣子主食只敢吃半拳頭米飯,肉蛋也不敢多碰,頓頓都是水煮菜,怎麼血糖儀上的數位還是蹦躂在高位?”生活裡,不少糖友都有類似的困惑——明明已經把嘴巴管得嚴嚴實實,餓到頭暈眼花,血糖卻像個調皮的孩子,怎麼哄都不肯乖乖下來。其實,血糖的“不聽話”,往往不是因為吃得太少,而是掉進了那些藏在“健康飲食”面具下的誤區裡。

吃得少≠血糖穩,這些“隱形推手”在悄悄抬升血糖

吃得少≠血糖穩,這些“隱形推手”在悄悄抬升血糖

很多人以為“餓肚子=降血糖”,其實身體有自己的“生存智慧”。當攝入的熱量長期不足時,肝臟會像個“應急倉庫”,把儲存的肝糖原拆成葡萄糖釋放到血液裡,就像冬天沒足夠的柴燒,只能把家裡的傢俱劈了取暖——結果血糖沒降,反而可能因為過度饑餓後的暴飲暴食,變成“過山車”。

更關鍵的是,“吃什麼”比“吃多少”影響更大。比如有些糖友不敢吃主食,卻把餅乾、沙琪瑪當“抗餓神器”。這些零食看起來小巧,實則藏著大量精製糖和反式脂肪,吃下去後血糖會像坐火箭一樣飆升,就像給平靜的湖面扔了塊大石頭,濺起高高的水花。還有人覺得“水果含糖高,不如吃蜜餞”,卻不知蜜餞在加工時加了巨量的糖,一小把蜜餞的升糖力,比一大碗蘋果塊還厲害。

蛋白質和脂肪的“錯配”也會搗亂。比如早餐只喝一碗白粥,沒加雞蛋或豆腐,粥裡的碳水會快速被吸收,血糖升得快,降得也快,不到中午就餓了;或者晚餐只吃紅燒肉配鹹菜,沒吃主食,脂肪雖然升糖慢,但會讓胰島素的敏感性下降,就像給鑰匙孔裡塞了棉花,鑰匙(胰島素)再努力也擰不動鎖。

為啥吃得很少血糖依然高位不下?

飲食結構失衡

如果您每天只吃一點點主食,比如兩片全麥吐司,覺得這是在“控制飲食”,可實際上,這樣的飲食結構很單一。全麥吐司雖然比白吐司升糖慢些,但也有不少碳水化合物。要是沒搭配蛋白質和蔬菜,身體消化吸收後,血糖還是會快速上升。就好比一輛車,只加了一種油,發動機就不能平穩地運轉。

胰島素阻抗在作怪

長期飲食不規律、不愛運動、體重超標,會讓身體產生胰島素阻抗。正常情況下,胰島素就像一把鑰匙,能打開細胞大門,讓葡萄糖進入細胞被利用。可有了胰島素阻抗後,這鑰匙就不靈了,需要更多胰島素才能打開門。時間一長,胰島素供不應求,血糖自然就上去了。

胰腺功能退化

長期高血糖或胰島素阻抗,會讓胰腺這個“生產胰島素的工廠”過度勞累,逐漸衰退。當胰腺分泌胰島素的功能只剩下一半時,身體就正式進入 2 型糖尿病階段了。這時候,就算吃得很少,身體也沒法正常利用血糖了。

藥物使用不當

降糖藥種類繁多,每種藥的使用方法、劑量、劑型都不同。比如,有些藥要求飯前半小時吃,有些要和第一口飯一起嚼。要是沒按要求吃藥,或者藥量不對,血糖肯定控制不好。就像蓋房子,磚(藥物)沒用對地方,房子(血糖控制)能結實嗎?

情緒波動與應激反應

緊張、焦慮、悲傷、失眠等不良情緒,會讓身體分泌一些升高血糖的激素,比如腎上腺素、糖皮質激素等。此外,身體處於感染、外傷、手術等應激狀態時,這些激素也會大量分泌,從而削弱胰島素的降糖作用,導致血糖居高不下。

高血糖飲食誤區大揭秘

盲目迷信某些食物能降糖

很多人覺得苦瓜、木耳、南瓜等食物能降血糖,於是天天吃、頓頓吃。其實,目前沒有一種食物被科學證實能直接降血糖。這些食物可能升糖指數低一些,但吃多了照樣會讓血糖升高。

過度限制主食

有些糖友為了控制血糖,幾乎不吃主食。這會導致身體缺乏能量,出現饑餓性酮症,對身體有害。而且,過度限制主食還會影響營養均衡,對身體的各個器官都不好。

不吃肉或只吃瘦肉

肉類是優質蛋白質的重要來源。一些糖友誤以為吃肉會導致血糖升高,其實不然。適量吃魚、禽、瘦肉等,有助於維持身體的營養平衡。相反,長期不吃肉可能會導致身體缺乏蛋白質,影響身體的正常功能。

忽視食物的升糖指數

有些人覺得只要少吃米飯、饅頭等主食就行了,卻不知道有些所謂“健康”的食物,比如玉米糝粥、玉米饅頭、烤紅薯等,升糖指數也很高。還有一些薯類食物,如果烹調方式不當,比如做得過於綿軟,也會讓升糖指數飆升。

迷信無糖食品

很多人以為無糖食品可以隨便吃,其實不然。無糖食品只是不含蔗糖、葡萄糖等單糖和雙糖,但它們通常含有大量的碳水化合物、脂肪和熱量。過量食用同樣會導致血糖升高。

避開雷區的“穩糖飲食指南”,這樣吃更安心

吃飯要像“搭積木”,比例搭配好

每一餐都要包含“主食+蛋白質+蔬菜”,就像搭積木一樣,三者按1:1:2的比例搭配最穩妥。比如早餐:1片全麥麵包(主食)+1個水煮蛋(蛋白質)+1碗涼拌菠菜(蔬菜);午餐:1小碗雜糧飯(主食)+1塊清蒸魚(蛋白質)+1大盤清炒西蘭花(蔬菜);晚餐:1小個玉米(主食)+1塊豆腐(蛋白質)+1碗冬瓜海帶湯(蔬菜)。這樣搭配的好處是,蛋白質和蔬菜能延緩主食的升糖速度,就像給碳水加了個“減速帶”。

吃飯時還要注意順序:先吃蔬菜,再吃蛋白質,最後吃主食。比如先夾幾口青菜,再吃塊魚,最後慢慢吃米飯。蔬菜裡的纖維能先給胃墊個底,蛋白質能增加飽腹感,最後吃主食時,血糖就不會像脫韁的野馬一樣沖太高。

選對“加餐零食”,餓了也不怕

兩餐之間餓了怎麼辦?別扛著,也別隨便抓點餅乾吃。可以選這些“低升糖零食”:一小把原味堅果(約10顆杏仁或5顆核桃),堅果裡的脂肪和蛋白質能扛餓,還能保護血管;或者1小盒無糖優酪乳(約100克),優酪乳裡的益生菌能調理腸胃,配半根黃瓜條一起吃,清爽又頂飽;也可以煮1個雞蛋,蛋白QQ的,蛋黃綿密,吃下去胃裡暖暖的,不會給血糖添亂。

加餐時間也有講究,最好在兩餐中間(比如上午10點、下午3點),離正餐太近會影響食欲,太遠又容易餓過頭。每次加餐的熱量控制在100大卡左右,大概是1個雞蛋+1小把堅果的量,就像給身體“加個小油”,不用太多,夠撐到下一頓就行。

烹飪方式換一換,美味又穩糖

同樣的食材,做法不同,升糖效果大不一樣。比如土豆,油炸成薯條升糖快,蒸熟了壓成泥升糖就慢;茄子,紅燒油燜吸了太多油,清蒸後淋點生抽更健康。所以儘量選擇“蒸、煮、燉、涼拌”的做法,少用“煎、炸、紅燒”,既能保留食物的原味,又能減少油脂攝入。

調味時也要“做減法”:少放鹽(每天不超過5克,大概一啤酒瓶蓋),少吃醬油、蠔油等隱形高鹽調料;少放糖,用天然香料(蔥、薑、蒜、花椒、八角)代替糖來提味,比如燉肉時放塊陳皮,炒菜時加點蒜末,食物照樣香噴噴。

其實,控糖不是“苦行僧式的節食”,而是學會和食物“好好相處”。就像65歲的陳阿姨,以前總覺得“這也不能吃,那也不能碰”,後來跟著營養師調整飲食,每天吃夠主食,搭配魚蛋蔬菜,不僅血糖穩了,人也胖了兩斤,氣色比以前好多了。她說:“原來不是吃得越少越好,是吃得對才好。”

血糖就像個需要細心照顧的孩子,你用對了方法,它就會乖乖聽話。避開那些誤區,按自己的節奏慢慢調整飲食,你會發現,就算有高血糖,也能吃得香、吃得好,把日子過得有滋有味。

文章轉自網路,如有侵權,請聯繫我們刪除:健康頭條 » 吃得像只鳥,血糖卻居高不下?原來這些飲食誤區在悄悄“添亂”

微步行與超慢跑:運動界的“雙胞胎”,誰才是你的健身好夥伴?

微步行與超慢跑:運動界的“雙胞胎”,誰才是你的健身好夥伴?

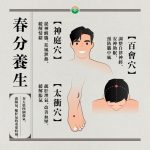

春分至,疾病“冒頭”?學會這套按摩法,護住春天的健康

春分至,疾病“冒頭”?學會這套按摩法,護住春天的健康 有人喝涼水都長肉,有人頓頓紅燒肉卻很瘦:體質背後藏著什麼秘密?

有人喝涼水都長肉,有人頓頓紅燒肉卻很瘦:體質背後藏著什麼秘密? 春風起,頭昏失眠找上門?一把梳子梳出肝氣順暢

春風起,頭昏失眠找上門?一把梳子梳出肝氣順暢 荷爾蒙:女人的“隱形絲巾”,更年期該怎麼溫柔接住它的告別

荷爾蒙:女人的“隱形絲巾”,更年期該怎麼溫柔接住它的告別 空調房“特種兵”快囤這些茶!止咳養生一鍵拿捏!

空調房“特種兵”快囤這些茶!止咳養生一鍵拿捏!